Der Norddeutsche Lloyd in der Kolonialzeit: Eine Spurensuche im DSM

Das laufende Forschungsprojekt zur Rolle maritimer Infrastruktur und Sammlernetzwerke mit Fokus auf den Norddeutschen Lloyd im Westpazifik während der deutschen Kolonialzeit fordert dazu auf, auch im Deutschen Schifffahrtsmuseum (DSM) / Leibniz-Institut für Maritime Geschichte neu über das koloniale Erbe der Museen nachzudenken. Geschrieben von Tobias Goebel.

Museumssammlungen und -archive zu erforschen verlangt viel detektivischen Spürsinn. Oft sind Dokumente, Objekte und Materialen in den modernen Sammlungsmanagement-Systemen nicht so verschlagwortet, wie es für aktuelle Forschungsfragen wünschenswert wäre. Das gilt auch für Kolonialgeschichtsforschung am DSM: Da es erst seit 1975 als das nationale Schifffahrtsmuseum für die Öffentlichkeit zugänglich ist, gelangten einige Objekte, Schriftwerke und Archivalien aus dem Kaiserreich oder mit Bezug zu seinen Kolonien erst bedeutend später und möglicherweise über viele Hände in die Bibliothek und die Magazine des Museums. Klassische zeitgenössische Eingangslisten, die Objekte wenigstens bedingt ihren kolonisierten Herkunfts- oder Bezugsregionen zuordneten, gibt es dort in dieser Form seltener. Überhaupt: Anders als bei Kulturgütern, die aus nicht-europäischen Gesellschaften und nicht selten unter fragwürdigen Umständen in deutsche Museen gelangten, ergibt sich hier die Einbindung in koloniale Sachverhalte nicht allein schon aus ihrer Herkunft. Der deutschen Schifffahrtsgeschichte und ihren Dingen haften noch viel zu oft Erzählungen von Erfindergeist, Abenteuerlust und damit reiner Fortschrittserzählung an. Das ist ein postkoloniales Problem, denn es entbindet viele der Objekte im DSM im Nachtrag von ihren ursprünglichen Nutzungszusammenhängen.

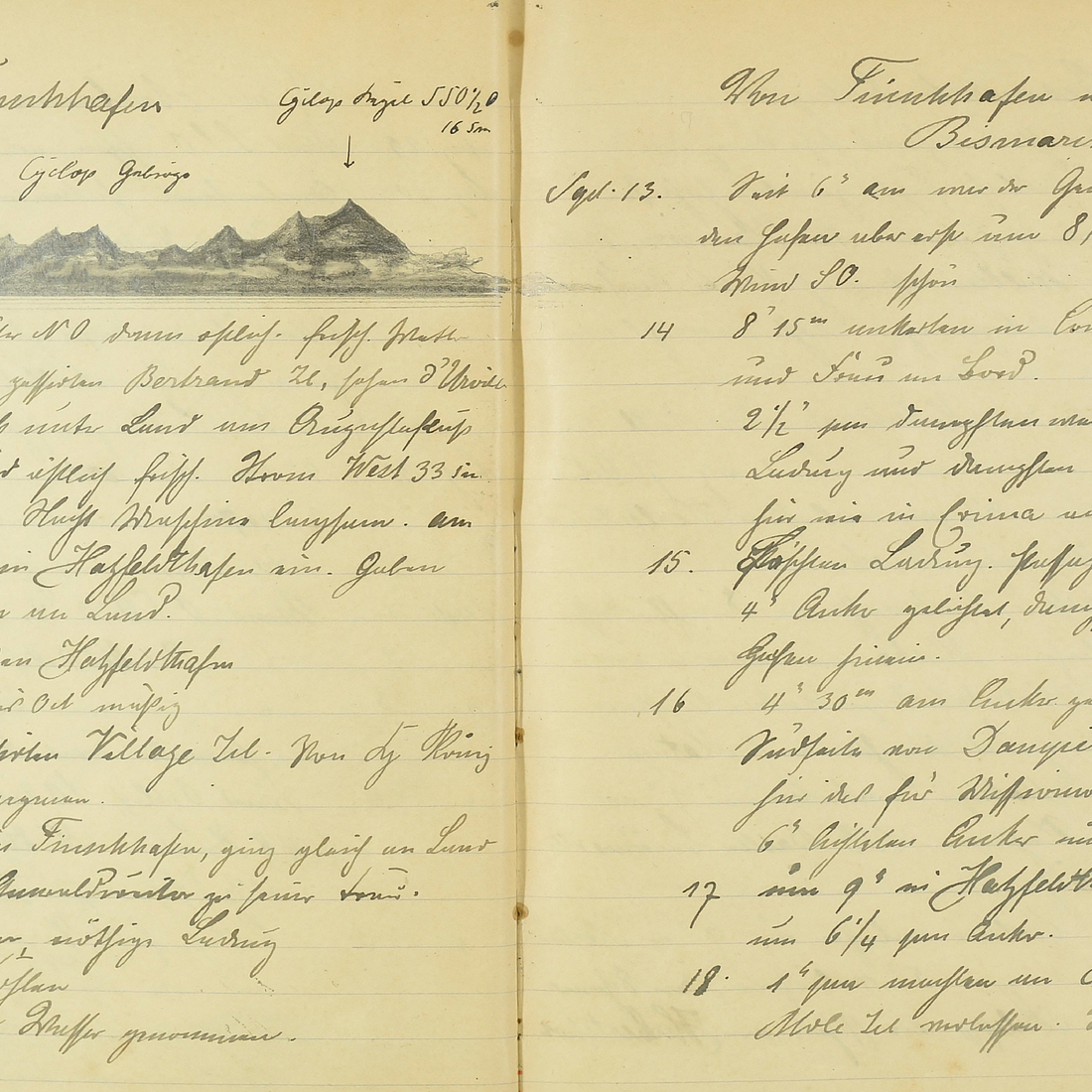

Schiffe und Schifffahrt mögen vielleicht nicht immer per se kolonial sein, aber sie werden es häufig durch ihre Kontexte. Immer dann, wenn Menschen durch oder über die Meeresnutzung in eine Beziehung zueinander treten, wenn sich politische, soziale, kulturelle oder ökonomische Abhängigkeiten ergeben, dann muss auch maritime Geschichtsschreibung kritische Lesarten zulassen. Das gilt etwa für Rezeptionsmaterial, also solches, welches die kolonialen Zusammenhänge bewusst oder unbewusst reflektiert. Ein zweiter Blick auf einige der Dinge im DSM lohnt sich: Wer sich am DSM beispielsweise Kapitänstagebücher wie das vom Dampfer YSABELL aus den Jahren 1890/91 anschaut, der entdeckt einen facettenreichen Part deutscher Schifffahrtsgeschichte, die aus erster Hand erzählt wird. Das bei Blohm & Voss in Hamburg gebaute Dampfschiff verrichtete seinen Inseldienst im sogenannten Schutzgebiet der Berliner Neuguinea-Kompagnie, in welchem seit 1884 die Interessen deutscher Kaufleute und Investoren im westlichen Pazifik vom Deutschen Kaiserreich abgesichert wurden. Schiffe wie dieses brachten lokale Gesellschaften mit den auf ihnen reisenden Europäern in Berührung.

Auf der einen Seite stehen persönliche Neugier, für den heutigen Betrachter bemerkenswerte Küstenzeichnungen von für Europäer noch recht unbekannten maritimen Gefilden, kurzweilige Berichte über den Alltag an Bord entlang ungewisser Küsten. Sie berichten über das Trotzen von tropischem Fieber und vielen Entdeckungen – klassische, gerne erzählte Schifffahrtsgeschichten. Sie spiegeln jedoch auch die Schicksale und Erfahrungen von zahlreichen namenlosen Kolonisierten, die mit dem Schiff unter fragwürdigen Bedingungen zur Arbeit angeworben wurden. Einige von ihnen versuchten zu fliehen und andere Geschichten erzählen von exzessiven Strafexpeditionen einschließlich Vergeltungsmorden an Teilen der lokalen Bevölkerungen. Kapitän Schmieders Tagebuch von Bord der YSABELL verdeutlicht als Beispiel aus erster Hand, wie untrennbar sich deutsche Schifffahrt im Pazifik, europäische Wissensgeschichte und ungleiche, zum Teil gewaltsame Machtkonstellationen im kolonialen Kontext miteinander verbanden. [Bild 1]

Tobias Christopher Goebel | NDL-Blog | 20.08.2021

Bild 1: Kapitän Schmieders Tagebuch von Bord der YSABELL. Foto: DSM / Archiv

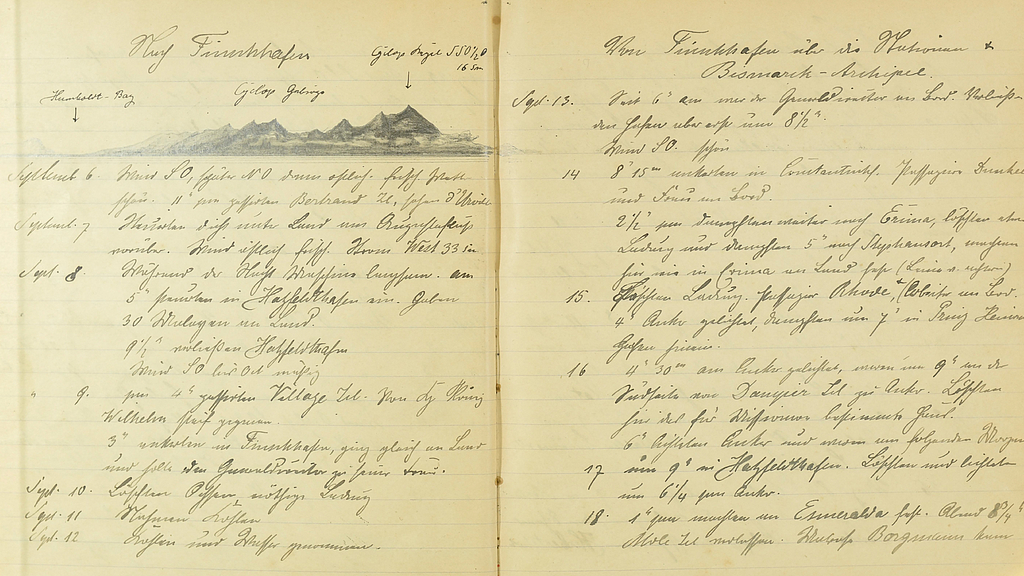

All diese Aspekte der deutschen Schifffahrtsgeschichte im 19. und 20. Jahrhundert spielten sich nicht in einem luftleeren Raum und auf den Weiten vermeintlich herrenloser Ozeane ab. Sie sind eng mit den weltanschaulichen Auffassungen einer expandierenden Gesellschaft verbunden, die ihrem Selbstverständnis entsprechend die Welt hierarchisch in zivilisierte und unzivilisierte Völker teilte. Interessanterweise spiegelte sich das selbst im Schiffsraum: Die SUMATRA des Norddeutschen Lloyd, die in den Jahren vor dem Ersten Weltkrieg ebenfalls Inseldienst verrichtete, war schon im Bauplan explizit mit zwei Küchen ausgestattet: Eine für die weiße Besatzung und Passagiere und eine sogenannte „Chinesenküche“. Menschen aus Ostasien und Südostasien wurden in die Südseekolonien als Arbeitskräfte eingeführt, übernahmen vorzugsweise ungeliebte Aufgaben wie jene der Kohlentrimmer auf den Dampfschiffen. Dieser Job unter kaum zumutbaren Arbeitsbedingungen wurde in tropischen Gefilden nur ungern an Europäer vergeben. [Bild 2]

Bild 2: Die SUMATRA des Norddeutschen Lloyd, die in den Jahren vor dem Ersten Weltkrieg ebenfalls Inseldienst verrichtete, war schon im Bauplan explizit mit zwei Küchen ausgestattet. Foto: DSM / Archiv

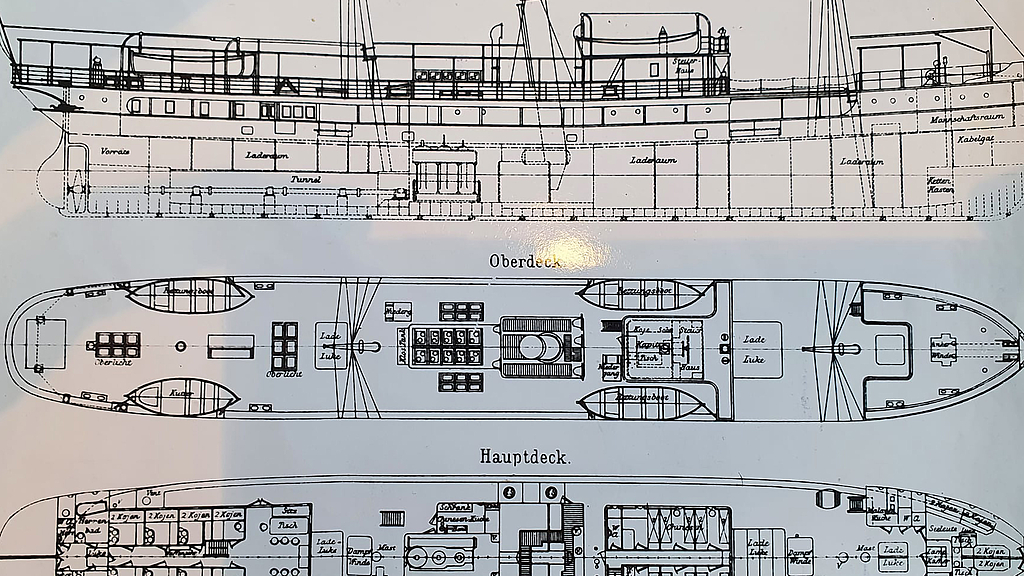

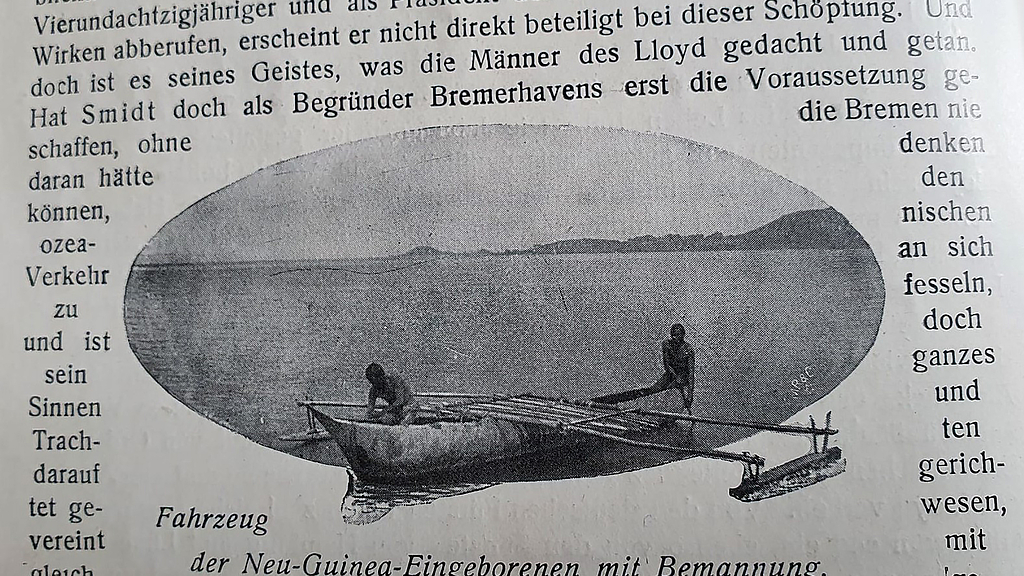

Entstehende Strukturen und koloniale Praxis vor Ort standen in einem engen Wechselspiel mit den Diskursen in der kolonialen Metropole. Mit fortlaufender Zeit versuchte die deutsche Kolonialverwaltung die Verkehrsanbindung zunehmend zu nationalisieren. Für den Norddeutschen Lloyd, der als Infrastrukturpartner den Reichspostdampferdienst nach Australien, Ostasien und in den Pazifik bediente, blieben die deutschen Schutzgebiete in der Südsee nur ein kleiner Teil im unternehmerischen Gesamtkomplex. Das sagt jedoch über die Menschen, die im kolonialen Kontext lebten oder über deren Lebensführung bestimmt wurde, so gut wie nichts aus. Aus der Perspektive der Kolonialverwaltung, Pflanzer, Kaufleute und Missionare hingegen bildeten die unterhaltenen Schifffahrtslinien das überlebenswichtige, alltägliche Funktionselemente des kolonialen Staates. Nur durch regelmäßige Schifffahrt konnten sich Abhängigkeitsverhältnisse zwischen pazifischen und europäischen Gesellschaften dauerhaft etablieren. Das Unternehmen schickte sich eigenen Publikationen nach an, „ein völkerverbindendes Glied“ zu sein und beanspruchte „internationale Bedeutung“. Kommuniziert wurden Prestige und Exotismus, kaum jedoch die tatsächlichen Verhältnisse vor Ort. [Bild 3]

Bild 3: Kommuniziert wurden Prestige und Exotismus, kaum jedoch die tatsächlichen Verhältnisse vor Ort. Foto: DSM / Archiv

Wenn wir uns in den kommenden Wochen und Monaten in den Museumssammlungen mit Sammlungen und Kulturgütern aus Provenienzzusammenhängen mit dem Norddeutschen Lloyd beschäftigen, dann wird es im postkolonialen Sinne darum gehen, weniger bekannte Sammlungskontexte und ihre Sammler sichtbar zu machen und gleichzeitig die epistemischen Grundlagen und Kontexte dieser Sammlungen zu hinterfragen. Denn: Maritime Handelswege waren die Herzschlagader der strukturellen Translokalisation von Kulturgütern.