Wissen auf Reisen

Schiffsverkehr, Logistik und die Genese europäischer Sammlungen im 16.-20. Jahrhundert

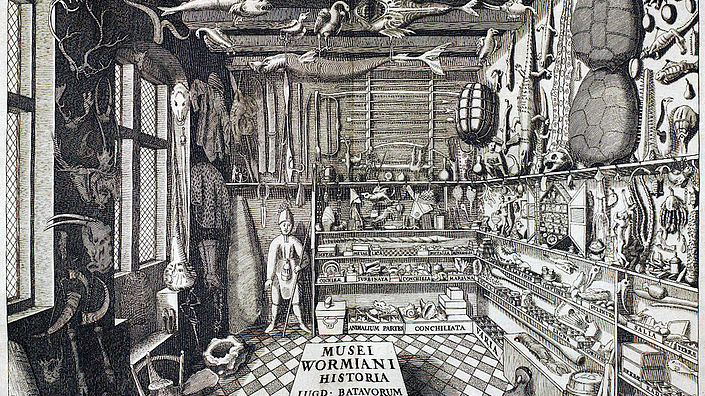

Vor der Erfindung von Eisenbahn und Flugzeug reisten die meisten Objekte, zumal wenn sie aus nicht-europäischen Ländern nach Europa kamen, auf Schiffen. Diese simple Tatsache mag einem zunächst banal erscheinen. Gerade ihre Banalität ist vermutlich der Grund dafür, dass sie bis jetzt in keiner großen Globalisierungs- oder Wissensgeschichte thematisiert wurde. So sind es vielfach Akteure oder Räume, die in Ansätzen zu einer Überwindung einer national oder rein europäisch fokussierten Transfer- und Verflechtungsgeschichte im Blick stehen, auch wenn erste Arbeiten sich auch auf Objekte und ihre Verbreitungswege konzentrieren. Auf den zweiten Blick aber ergeben sich aus der Tatsache, dass ein Hauptteil aller als wissensrelevant bekannten Objekte bis weit in das 19. und sogar 20. Jahrhundert per Schiff transportiert wurde, grundlegende Fragen zum Zusammenhang von Technologie, Raum, Akteur und Objekt. Diese geben Aufschlüsse über den Zusammenhang von Transfer, Materialität und Wissensbildung.

Der Transport beeinflusste die Objektauswahl von Sammlungen und deren späteren Wert

Der Transport zur See stellte materielle Rahmenbedingungen, die sich auf die Auswahl der zu transportierenden Objekte hinsichtlich ihrer Größe und Konservierbarkeit ergaben. Er strukturierte somit die Objektauswahl und damit auch die Verdinglichung von Wissensbeständen. Zudem trug die Dokumentation von Schiffsladung auch zwangsläufig zu einer Strukturierung von Wissensbeständen bei, eine Hypothese, die es in weiteren Forschungsarbeiten zu überprüfen gilt.

Die Gefahren, die der Schiffstransport mit sich brachte, werteten zudem die Objekte in einer bestimmten Weise auf, und dies jeweils in unterschiedlicher Weise vor und nach Reiseantritt: Vor der Reise musste in Betracht gezogen werden, ob man tatsächlich einzigartige Objekte dem Schiffstransport anvertraute oder doch nur Dinge, von denen es noch eine Doublette gab. Nach einer Reise trug der geglückte Transport zu einer semantischen Aufwertung des Objekts bei, da es trotz seiner Fragilität nicht einem Schiffsuntergang zum Opfer gefallen war. Im Gegensatz zu den Überlegungen, die vor Reisebeginn angestellt worden waren, war es nun eine Aura von Einzigartigkeit, die durch die geglückte Schiffspassage evoziert wurde und die sich in häufigen Fällen mit ihren „Entdeckern“ und Transporteuren verband, die sich durch sie einen Namen machen wollten, d. h. den jeweiligen Forschern, aber auch den Schiffseignern und ihren Familien.

Die Rolle der Handelsschifffahrt bei der Genese von naturkundlichen Sammlungen in Norddeutschland im 19. Jahrhundert

Teilprojekt durchgeführt von Talip Törün

Das Projekt untersucht die Genese von akademischen Sammlungen im norddeutschen Raum und fokussiert dabei auf den Anteil der Handelsschifffahrt. Dies steht im Gegensatz zu den vergleichsweise gut dokumentierten Beiträgen zur Forschungsschifffahrt. Unter der Prämisse Handelsrouten zu untersuchen werden Häfen in Übersee, Märkte und Netzwerke mit Objekten aus Museen und universitären Sammlungen rückgekoppelt. Die Transportsituationen werden ebenso untersucht wie auch der technische Einfluss des Schiffsraums oder Konservierungsfragen bei der Auswahl von Objekten.

Akteure in Schifffahrt, Handel und Forschung des 19. Jahrhunderts in Nordwestdeutschland aus der globalen Mikroperspektive

Teilprojekt von Tobias Goebel

Die Dissertation untersucht das Zusammenspiel in der Genese von norddeutschen Wissenssammlungen und -ordnungen und dem Leben und Wirken beteiligter Menschen, deren Lebensläufe von Überseeschifffahrt geprägt waren. Der Untersuchungszeitraum umfasst die Jahrzehnte ab etwa Mitte des 19. Jahrhunderts bis zum Ausbruch des Ersten Weltkrieges. Das Ziel ist es, im Rahmen einer interdisziplinären Wissensgeschichte die globalen Bezüge dieser Sammlungen anhand reisender Akteure mit Blick auf ihre naturkundlichen Aufträge unter der Ägide von Handelshäusern in Norddeutschland sowie deren unmittelbaren Nutzen und die spätere Zwecknutzung für dieselben herauszuarbeiten. Bestimmt wird dies durch Wechselwirkung bzw. das Ineinandergreifen von ökonomischen, kulturellen, politischen etc. Faktoren. Als wesentlicher Verbindungsfaktor dient der rückwirkende Einfluss der Begegnungen mit den ihnen fremden Menschen und der naturwissenschaftlichen Arbeit sowie Logistik zur See und in Übersee im Kontext der bereisten Länder. Daraus ergibt sich die Idee einer Verflechtungsgeschichte zwischen norddeutschen Häfen und der zunächst im weiteren Sinne verstandenen „Südsee“, die als gemeinsamer Bezugspunkt wirkt. Den Ausgangspunkt der Untersuchungen bilden bedeutende Sammlungen, die unverkennbar ökonomisch geprägt waren: das ehemalige Museum Godeffroy in Hamburg und das Übersee-Museum in Bremen. Methodisch soll zur Lösung der Problemstellung der Ansatz einer globalen Mikrogeschichte zum Einsatz kommen.

Laufzeit: 2015-2018

Beteiligte:

DSM: Prof. Dr. Ruth Schilling (Leitung); Tobias Goebel (Doktorand); Talip Törün (Doktorand); Charlotte Colding Smith (assoziiert); PD Dr. Jens Ruppenthal (assoziiert); Dr. Martin Weiss (assoziiert).

Extern: Prof. Dr. Dagmar Freist (Universität Oldenburg, beratend); Prof. Dr. Lynn Nyhart (University of Wisconsin, Betreuung von Teilprojekt 1); Prof. Dr. Martin Rheinheimer (wiss. Beirat DSM/Syddansk Universitet, beratend); Prof. Dr. Iris Schröder (Forschungszentrum Gotha/Universität Erfurt, Betreuung Teilprojekt 2).

Verwandte Beiträge

-Schiffe als Medien der Generierung von Wissen

Wir erforschen die Bedeutung von Schiffen für die Sammlung von Daten und für die Generierung von Wissen. Denn ohne den Einsatz von Schiffen wüssten wir vieles nicht über unsere Erde.

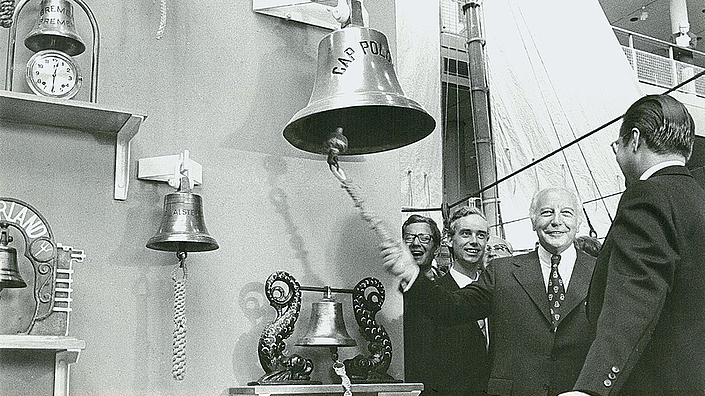

1975-2015: Schiffe erzählen Museumsgeschichte(n)

Am 5. September 1975 öffnete das Deutsche Schifffahrtsmuseum feierlich seine Türen. Genau 40 Jahre später würdigt eine Sonderausstellung Geleistetes und zeigt Objekte in neuem Licht.