Kolonialherren erobern die Welt

Kolonialherren- und Eroberungsgestus

Hier zeigen wir typische Bildbeispiele des wilhelminischen Männlichkeitsbildes, das vom Geiste der kolonialen Expansion durchdrungen ist und heldenhafte Abenteurer und Entdecker fordert. Die selbstbewusste Körpersprache der Soldaten spricht von Tatendrang, Mut und Unternehmergeist.

Der sogenannte „Kolonialherrengestus“ schrieb dieses Selbstverständnis in die fotografischen Erinnerungen ein. Die Kamera akzentuierte einen grundsätzlichen Unterschied zwischen den Kolonialisten und den Kolonialisierten. Die soziale Hierarchie wird in den gemischten Gruppenporträts durch die räumliche Positionierung im Vordergrund und die Anordnung der Gruppenmitglieder deutlich. Ihre hervorgehobene Stellung wird zusätzlich durch die strahlend weiße, das Licht reflektierende Kleidung akzentuiert.

Der Blick der Kamera teilte die Menschen in zwei Parteien auf und suggerierte eine Trennung der Welt: Der von der nackten, dunkelhäutigen Ethnie repräsentierten „primitiven“ Kultur wurde die mit dem „Licht der Aufklärung“ beschenkte Kultur der westlichen Zivilisation gegenübergestellt. Es ist überliefert, dass sich die deutschen Kolonialbeamten ihres Unterschiedes gegenüber der lokalen Bevölkerung vergewissern wollten, indem sie die weiße Uniform täglich von ihren Hausangestellten waschen ließen. So versuchten sie, der Anpassung und Assimilation an die lokale Kultur und der Gefahr der „Verkafferung“ (das Sich-Einlassen auf die Lebens- und Denkweise der Einheimischen) vorzubeugen.

In früheren Zeiten galten Zepter und Schwert als Zeichen von Herrschaft. Im Kontext der Kolonien wurden daraus Stock und Peitsche, die das staatliche Gewaltmonopol ausdrücken sollten. Die fotografischen Selbstbildnisse bestätigten so das Selbstverständnis der deutschen Kolonialtruppen. Bei genauerer Betrachtung erweist sich diese Selbstdarstellung jedoch als ambivalent. Ansichten militärischer Übungen machen deutlich, dass das deutsche Kolonialheer auf angeheuerte Söldner aus den ortsansässigen Völkern angewiesen war, wie die „Askari“ in Deutsch-Ostafrika oder die „Fitifita“ auf Samoa.

Auch wenn die einheimische Bevölkerung in den Bildern oftmals auf eine Rolle als Diener und Untertan reduziert wird: Die deutsche Kolonialmacht war auf das Wissen und die Unterstützung der lokalen Bevölkerung angewiesen, sei es als Lotsen, als mit den Gewässern vertraute Navigatoren oder als Träger, Dolmetscher, Zwischenhändler, Vermittler oder Arbeiter. Die verschiedenen Rollen der Kolonialisierten zwischen den Polen eines aktiven Individuums und willenlosen Untertanen sind für den Einzelfall zu prüfen und werden von den Fotografien angedeutet.

Wissen Sie mehr? Bitte senden Sie uns Ihre Anmerkungen und Kommentare.

Unbekannter Fotograf: Indigene von der Insel Kagon, in: Ostasienreise S.M.S. GNEISENAU, 1909 - 1914 © Archiv DSM [Die historische Bildunterschrift gibt rassistische Sprache wieder und lautete: „Eingeborene von der Insel Kagon“]

Name der Sprecherin: Neele Bahr

Unbekannter Fotograf: Koprafarm in der Südsee, in: Ostasienreise S.M.S. GNEISENAU, 1909 - 1914 © Archiv DSM

Name der Sprecherin: Vivian Koch

Unbekannter Fotograf: Kamerun, in: Fotosammlung - Deutsche Kolonien in Afrika, ca. 1900 © Archiv DSM

Name der Sprecherin: Neele Bahr

Unbekannter Fotograf: Einschiffen in Plantation, in: Fotosammlung - Deutsche Kolonien in Afrika, ca. 1900 © Archiv DSM

Name der Sprecherin: Judith Beneker

Unbekannter Fotograf: Geburtstagstafel der Offiziere ….und China schaut zu!, in: S.M.S. Kleiner Kreuzer LEIPZIG, 1906 - 1914 © Archiv DSM

Name der Sprecherin: Judith Beneker

Unbekannter Fotograf: Weiber aus Bagamoyo; in der Mitte der Mann, welchem von Buschiri die Hände abgehauen sind, in: Obermatrose E. Barnutz. Zur Erinnerung an meine Dienstzeit in Ost - Afrika an Bord der S.M.S. CAROLA, 1889 - 1891 © Archiv DSM

Name der Sprecherin: Neele Bahr

Unbekannter Fotograf: Sandholen, in: Obermatrose E. Barnutz. Zur Erinnerung an meine Dienstzeit in Ost - Afrika an Bord der S.M.S. CAROLA, 1889 - 1891 © Archiv DSM

Name des Sprechers: Louis Wellkamp

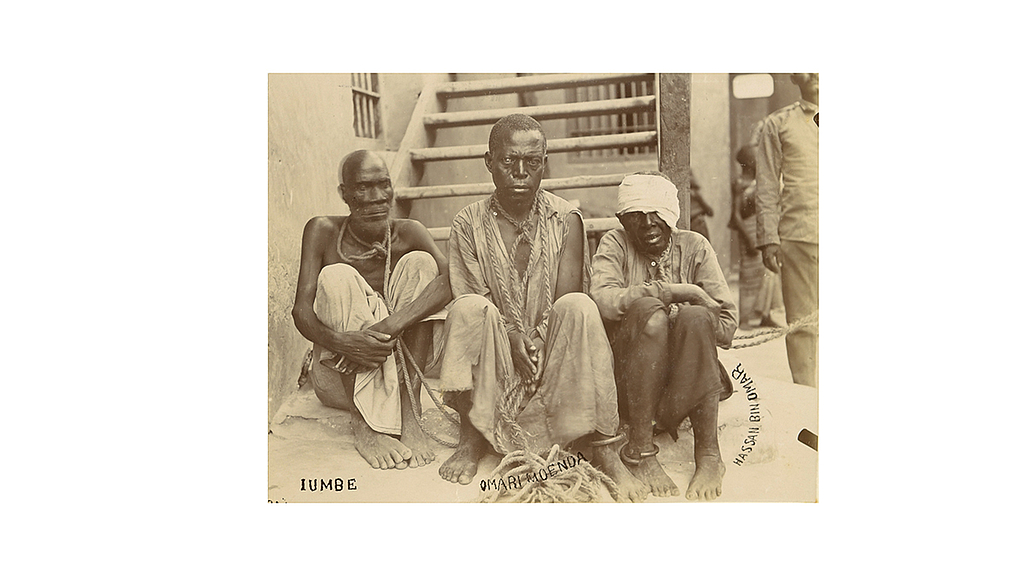

Unbekannter Fotograf: Haßan bin Omari, in: Reise-Erinnerungen Afrika, 1895 © Archiv DSM

Name des Sprechers: Michel Spiro