Kollaboration oder Widerstand

Kollaboration oder Widerstand?

Die deutsche Kolonialmacht war ein gewaltausübendes Unrechtssystem und unterdrückte die Rechte anderer Kulturen. Was bedeutete die Besatzung durch die deutsche Kolonialmacht für das Leben und den Alltag der Indigenen? Hier lohnt ein differenzierter Blick in die einzelnen geografischen Gebiete. Denn die Kolonialisten waren auch auf die Unterstützung der Stammesführer, Dorfältesten und der Lokalbevölkerung für eine dauerhafte Sicherung der Kolonien angewiesen.

Die deutsche Kolonialzeit in Samoa wird in der Forschung heute als vergleichsweise „ruhig“ erachtet. Dem Repräsentanten der samoanischen Selbstverwaltung Mataafa Josefo wird zugesprochen, innerhalb der gegebenen Möglichkeiten durchaus erfolgreich für die Belange seines Volkes agiert zu haben. Die dem Reichsmarineamt unterstellte nordostchinesische „Musterkolonie“ Kiautschou gilt hingegen als beinahe löbliche Ausnahme, die eine moderne (Infra-)Strukturen westlicher Prägung nach China importierte. In den drei Besatzungsgebieten auf dem afrikanischen Kontinent ging die Kolonialisierung besonders gewalttätig vonstatten und resultierte im Völkermord an den Herero, Nama und anderen ethnischen Gruppen.

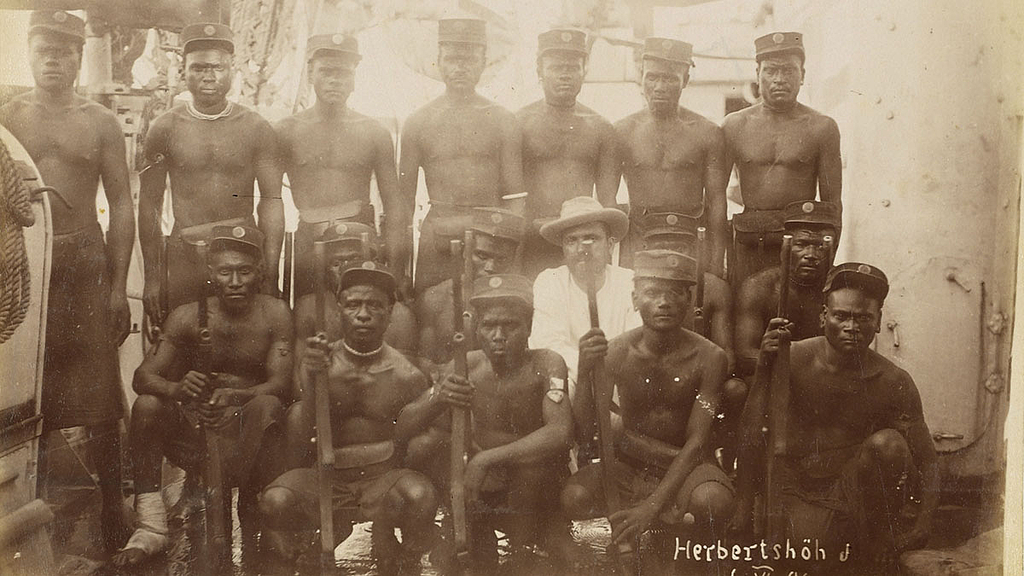

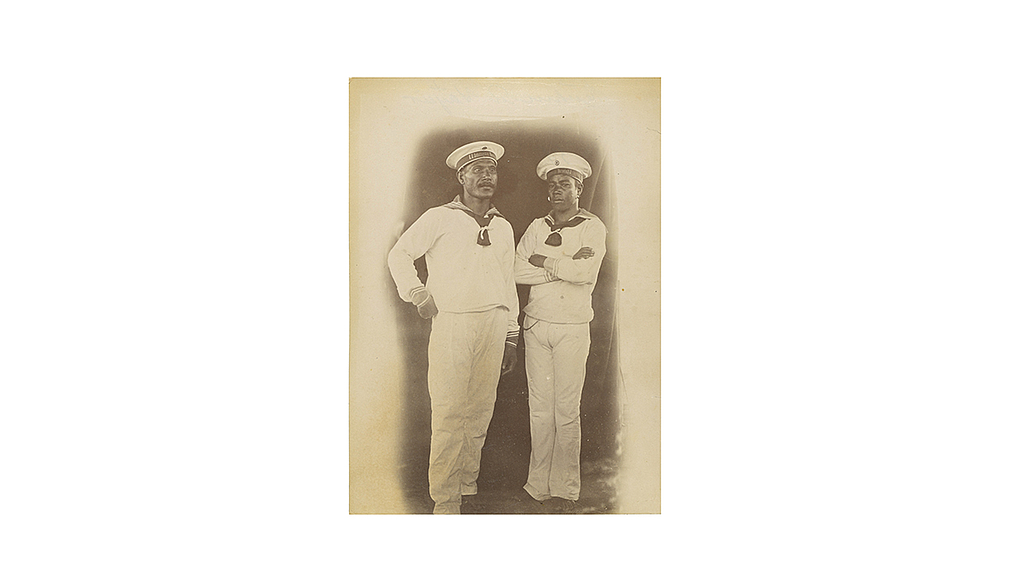

Bilder dieser Verbrechen in Form fotografischer Bilder der kriegerischen Auseinandersetzungen finden sich in der Erinnerung der Matrosen eher selten und indirekt. Der individualisierte Blick auf die Ereignisse spiegelt hingegen die Interaktion mit der lokalen Bevölkerung auf unterschiedlichen Ebenen wider. Dieser Ausstellungsbereich thematisiert die zahlreichen Gruppenporträts mit den Polizei- und Hilfsgruppen der „Askari“ in Deutsch-Ostafrika oder der „Fitifita“ in Deutsch-Samoa. Angeheuerte einheimische Söldner unterstützten die Verwaltung der Kolonien und traten auf Seiten der Besatzer in die kriegerischen Auseinandersetzungen wie die Erschließung des Hinterlandes ein. Die Natur dieser Formen einer „Kooperation“ sind überaus zwiespältig: Einerseits konnte die Zusammenarbeit mit den deutschen Kolonialisten Geld und Prestige verschaffen. Andererseits bedeutete sie aber auch soziale Ächtung wegen der Verbündung mit dem Feind. Das Verhältnis dieser vielfältigen „Arbeitsbeziehungen“ sind überaus komplex.

An dieser Stelle zeigen wir Gruppenporträts wilhelminischer Soldaten mit angeheuerten Söldner. Feine hierarchische Abstufungen spiegeln die realen Machtverhältnisse in den Gruppenbildnissen wider. Einige der Bilder sind zudem zweideutig beschriftet und lassen offen, ob die Besuche indigener Personen an Bord der Schiffe freiwilliger Natur war oder ob es sich wie ausgewiesen um „Gefangene“ handelte. Die fotografischen „Erinnerungen“ der Matrosen hielten zudem zahlreiche Begegnungen mit der einheimischen Bevölkerung fest. Sie verweisen darauf, dass die Besatzer teilweise über einen längeren Zeitraum in Kontakt mit der Zivilbevölkerung standen und sich Feindbilder hier in der persönlichen Begegnung auch auflösen oder zumindest abmildern konnten. Die visuelle Aufzeichnung dieser entspannten Zwischenmomente ist jedoch trügerisch: Gerade in den Gruppenbildnissen mit indigenen Frauen und Kindern offenbart sich der kolonialistische Blick zugleich als ein sexistischer.

Wissen Sie mehr? Bitte senden Sie uns Ihre Anmerkungen und Kommentare.

Unbekannter Fotograf: Behne u. Brunswig auf Entdeckungsfahrt, in: Kaiserliche Marine. Erinnerungsalbum des Korvettenkapitäns Hermann Brunswig, 1904 - 1914 © Archiv DSM

Name des Sprechers: Luik Folkerts

Unbekannter Fotograf: ohne Beschriftung, in: Kleiner Kreuzer S.M.S. BUSSARD in Samoa, 1895 - 1897 © Archiv DSM

Name der Sprecherin: Judith Beneker

Unbekannter Fotograf: Chinesische Knaben als Bunkerreiniger, in: Reisen auf Schiffen der kaiserlichen Marine nach China, Japan und in die Südsee, 1908 - 1910 © Archiv DSM

Name des Sprechers: Anton Rendigs

Unbekannter Fotograf: Askari an Bord, in: Obermatrose E. Barnutz. Zur Erinnerung an meine Dienstzeit in Ost - Afrika an Bord der S.M.S. CAROLA, 1889 - 1891 © Archiv DSM

Name der Sprecherin: Neele Bahr

Unbekannter Fotograf: Schutztruppe auf Neu-Guinea Herbertshöh, in: Südsee-Erinnerungen. Tanga - Sydney - Auckland - Apia - Samoa, 1895 - 1897 © Archiv DSM

Name des Sprechers: Michel Spiro

zur Audiodatei

Unbekannter Fotograf: Gefangene „Behiefs“ an Bord S.M.S. FALKE, in: Südsee-Erinnerungen. Tanga - Sydney - Auckland - Apia - Samoa, 1895 - 1897 © Archiv DSM

Name des Sprechers: Louis Wellkamp

zur Audiodatei

Unbekannter Fotograf: Ruhepause beim Kohlen-Übernehmen, in: S.M.S. Kreuzerfregatte MOLTKE, 1901 - 1902 © Archiv DSM

Name der Sprecherin: Neele Bahr

Unbekannter Fotograf: Bedienten vom Landeshauptman Jaluit, in: Südsee-Erinnerungen. Tanga - Sydney - Auckland - Apia - Samoa, 1895 - 1897 © Archiv DSM

Name der Sprecherin: Neele Bahr