Aneignung und Erwiderung

Aneignung und Erwiderungen

Trotz der vielfältigen bildlichen Strategien, indigene Personen herabzusetzen und des Eurozentrismus' des kolonialen Blicks: Das „Andere“ blickt zurück!

Mit einer langen Geschichte der Handelsbeziehungen vollzog sich in den deutschen Kolonien der langsame Prozess eines gegenseitigen Kulturtransfers. Spätestens ab 1900 betrat kein deutscher Matrose mehr Land, auf das zuvor noch kein Europäer seinen Fuß gesetzt hatte. Um die Jahrhundertwende waren in den meisten Kolonien bereits Metropolen entstanden, in denen sich die Kulturen der Besatzungsmächte mit denen der indigenen Lokalbevölkerung trotz aller politischen Asymmetrie vermischten und sich gegenseitige Assimilierungsprozesse vollzogen.

Auch auf der bildlichen Ebene lässt sich dieser schleichende Prozess eines Kulturtransfers als Anpassung in beide Richtungen nachvollziehen. Dies spiegelt sich beispielsweise in der symbolischen Bedeutung der Kleidung wider. Die Indigenen begannen, ihren Kleidungsstil dem westlichen anzupassen und diesen gezielt als Zeichen einer erfolgreichen Adaption westlicher Werte für ihre eigenen Belange zu nutzen. Andererseits konnten die europäischen Reisenden oftmals nicht der Versuchung widerstehen, einmal in die traditionelle Kleidung der fremdartigen Kulturen zu schlüpfen. Fester Programmteil des Kreuzfahrttourismus wurde hier der Maskenball, bei dem sich Touristen in „orientalischer“ Tracht amüsierten. Die Studioateliers der großen Hafenstädte richteten sich mit einem entsprechenden Angebot auf diesen Trend hin ein.

Wenn höher stehende Kolonialbeamte rituelle Kulturgegenstände und Jagdtrophäen in ihren Salons präsentierten, zitierten sie hierbei die Machtinsignien der indigenen Kulturen. Es gibt jedoch auch den umgekehrten Fall: Afrikaner, die eroberte Militärhüte der Kolonialisten stolz zur Schau trugen oder indigene Frauen in der Haute Couture der westlichen Großstädte. Das Moment einer Selbstermächtigung findet sich auch in den Reisen der wenigen indigenen Bediensteten, die ihre „Herren“ auf dem Weg zurück in die deutschen Großstädte begleiteten und hiervon Zeugnis ablegten. Mit einer Reihe von Beispielen zeigt die Ausstellung auf, wie sich die „Anderen“ die westlichen Darstellungskonventionen aneigneten und ganz direkt und selbstbewusst die Perspektive des kolonialen Blicks umkehrten. Diese Bilder bezeugen – im bescheidenen Rahmen der Aneignung von Bildsprachen – eine Emanzipation vom fotografierten Objekt zum aktiven Mitgestalter des Bildgeschehens.

Wissen Sie mehr? Bitte senden Sie uns Ihre Anmerkungen und Kommentare.

Unbekannter Fotograf: ohne Beschriftungen, in: Reise-Erinnerungen Afrika, 1895 © Archiv DSM

Name des Sprechers: Michael Stephan-Hegner

Unbekannter Fotograf: Elephantenzähne, in: Reise-Erinnerungen Afrika, 1895 © Archiv DSM

Name des Sprechers: Louis Wellkamp

Unbekannter Fotograf: ohne Beschriftung, in: Reisen auf Schiffen der Kaiserlichen Marine nach China u. Japan, 1908 - 1910 © Archiv DSM

Name des Sprechers: Anton Rendigs

Unbekannter Fotograf: ZESARETWITSCH im Hafen von Tsingtau, in: Reisen auf Schiffen der kaiserlichen Marine nach China, Japan und in die Südsee, 1908 - 1910 © Archiv DSM

Name des Sprechers: Joscha Glanert

Unbekannter Fotograf: ohne Beschriftung, in: Nachlaß Kapitän Daniel - Fotokonvolut, DS STAMBUL, um 1900 © Archiv DSM

Name der Sprecherin: Judith Beneker

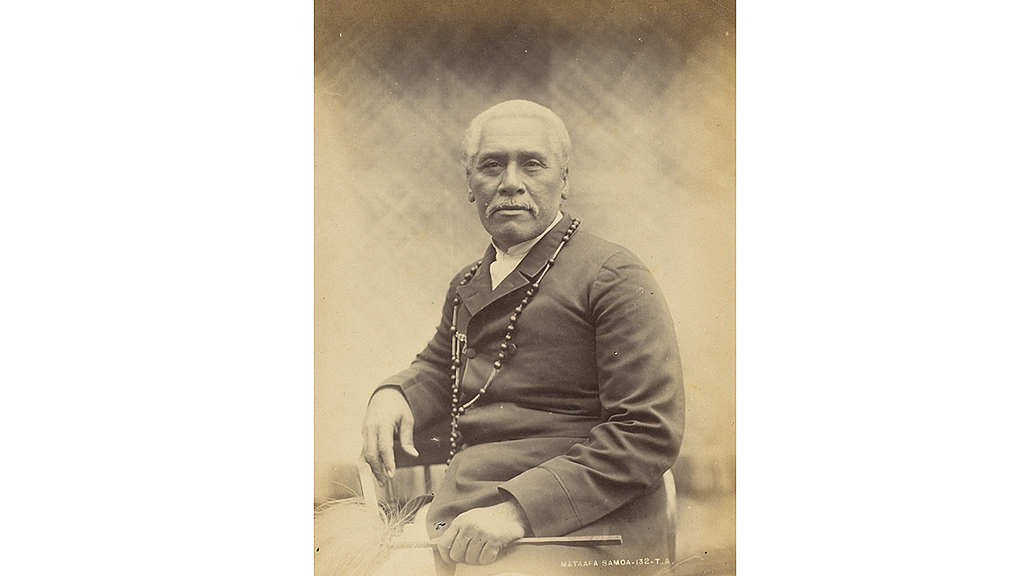

Thomas Andrew: Mataafa, in: Kleiner Kreuzer S.M.S. BUSSARD in Samoa, 1895 - 1897 © Archiv DSM

Name der Sprecherin: Neele Bahr

Unbekannter Fotograf: ohne Beschriftung, in: Kleiner Kreuzer S.M.S. BUSSARD in Samoa, 1895 - 1897 © Archiv DSM

Name des Sprechers: Michel Spiro

Unbekannter Fotograf: ohne Beschriftung, in: Fotoalbum von Karl Straßburger aus seiner Zeit in Tsingtau, undatiert © Archiv DSM

Name des Sprechers: Michel Spiro

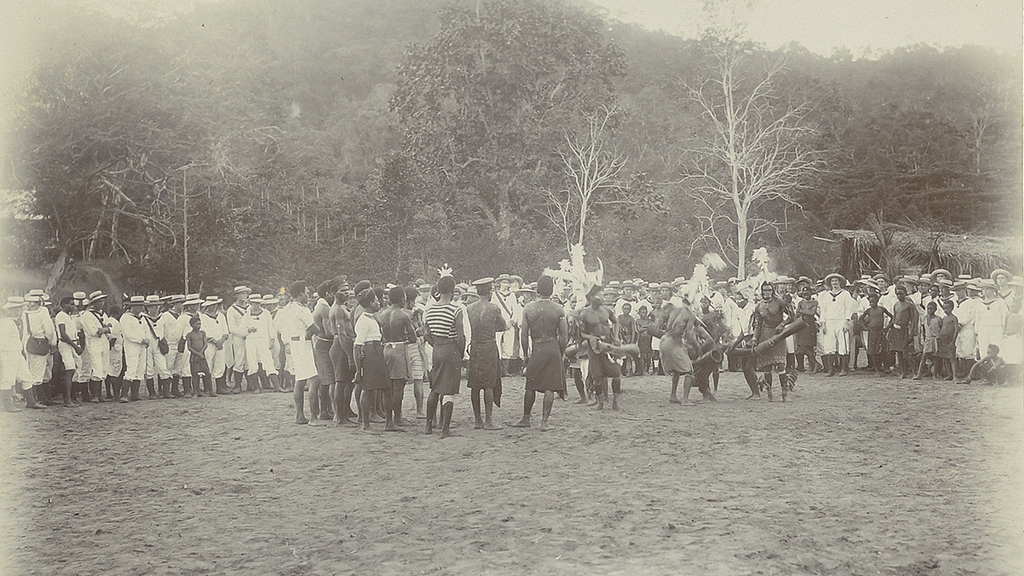

Unbekannter Fotograf: Tanzende Indigene, in: Ostasienreise S.M.S. GNEISENAU, 1909 - 1914 © Archiv DSM [Die historische Bildunterschrift gibt rassistische Sprache wieder und lautete: „Festtanz der Eingeborenen“]

Name der Sprecherin: Vivian Koch