Karten – Meere. Neues Forschungsprojekt zu Seekarten am DSM

Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) fördert die Erforschung historischer Seekarten aus den Sammlungen des Deutschen Schifffahrtsmuseums (DSM) und des Perthesforums Gotha

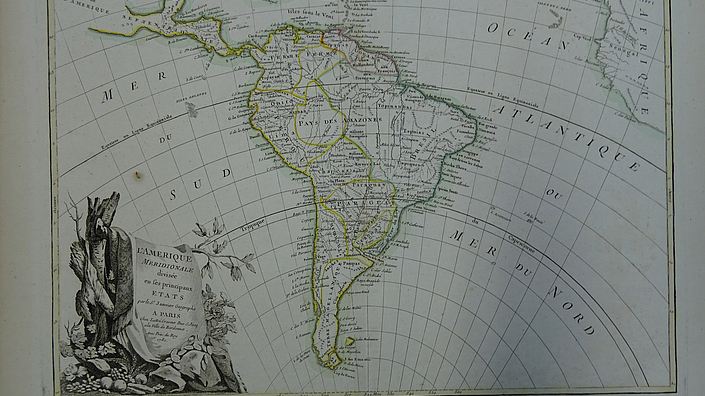

Karten waren – und sind bis heute – Grundlage der Navigation auf den Meeren. Gleichwohl zählen sie zu den bislang noch wenig erforschten maritimen Wissensdingen. Mit einem Gesamtvolumen von 1,1 Millionen Euro fördert das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) in den kommenden Jahren das objektgeschichtliche Forschungsprojekt ‚Karten – Meere. Für eine Geschichte der Globalisierung vom Wasser aus‘ (KaMe). Im Fokus stehen Karten der Zeit von 1850 bis 1950. Das Projekt folgt der Grundannahme, dass diese See- und Meereskarten bei der ab Mitte des 19. Jhs. einsetzenden Intensivierung globaler Verflechtungen über die Meere eine Schlüsselrolle innehatten. Zum einen haben sie als Navigationsinstrumente und Wissensspeicher sichere Schifffahrt im globalen Kontext überhaupt erst ermöglicht. Zum anderen haben die Rezeption von und der Diskurs über See- und Meereskarten wesentlich dazu beigetragen, eine – auch populär verbreitete – Vorstellung von Globalität zu generieren. Diese wirkt teilweise bis heute nach und prägt unseren Blick auf die Meere.

Prof. Dr. Ruth Schilling

0471 48 207 833

Mensch und Meer. Herstellung, Gebrauch und Rezeption historischer Seekarten

Quellenmaterial sind die See- und Meereskarten zweier bedeutender Sammlungen in Bremerhaven und Gotha. Das Deutsche Schifffahrtsmuseum verwahrt einen Fundus von über 3.000 See- und Meereskarten, von denen viele im bezeichneten Zeitraum von 1850 bis 1950 produziert wurden. In der Sammlung Perthes in Gotha liegen – als Erbe des 1785 gegründeten Kartenverlags Perthes – rund 11.500 historische Seekarten. Da der Gebrauch von Seekarten Kenntnisse im Umgang mit Zirkel, Kompass und selbst dem Sextanten voraussetzt, wird neben den Archivalien außerdem die umfangreiche Sammlung alter Navigationsinstrumente am Deutschen Schifffahrtsmuseum in die Untersuchungen mit einbezogen. Der transdisziplinär ausgerichtete Verbund wird diese Bestände exemplarisch erschließen und erforschen.

Auf der Arbeitsebene wurden vier Teilprojekte für Nachwuchswissenschaftler*innen eingerichtet, mit jeweils anderem methodischen Zugriff und unterschiedlichen Perspektiven auf das Kartenmaterial. Während am DSM der ‚Gebrauch von Karten auf See‘ (Post-Doc-Projekt) und ‚Seekarten im Navigationsunterricht‘ (Dissertationsprojekt) im Fokus stehen, also primär die Perspektive der Kapitäne und Nautiker eingenommen und ihr Beitrag zur maritimen Wissensproduktion erforscht wird, verfolgen die Projektpartner*innen in Gotha einen Forschungsansatz, der stärker auf die Rezeption von Karten eingestellt ist. Hier werden der ‚Gebrauch von Seekarten in der Kartographie der Meere‘ (Post-Doc-Projekt) sowie der ‚Gebrauch von Seekarten in Atlanten und Zeitschriften‘ (Dissertationsprojekt) untersucht.

Ein reger Austausch zwischen den Wissenschaftler*innen ist insofern sichergestellt, als sowohl regelmäßige gemeinsame Arbeitssitzungen in Bremerhaven und Gotha stattfinden werden als auch kooperative Archivrecherchen jenseits der eigenen Sammlungen.

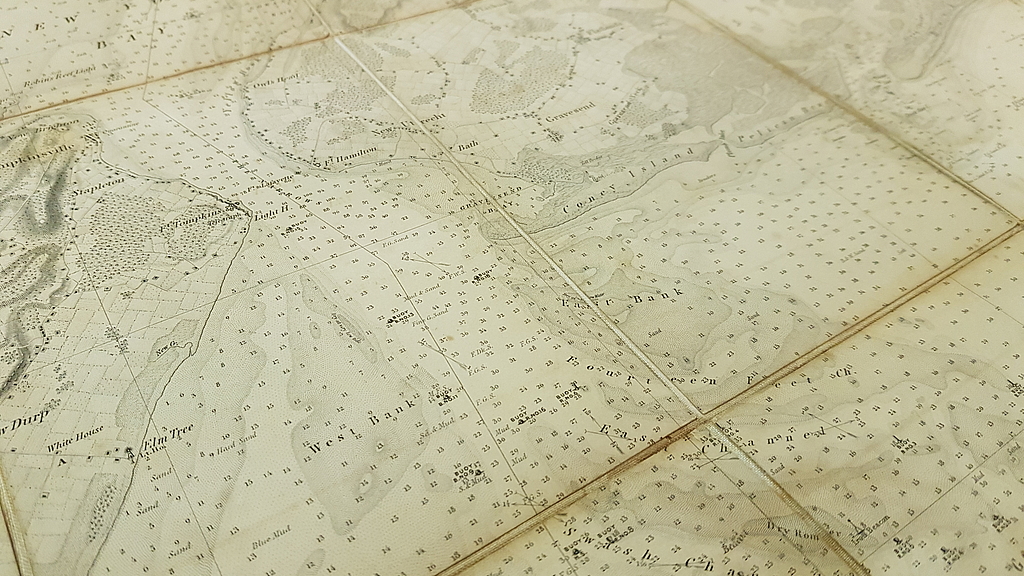

Seekarte der New York Bay und Umgebung von 1845. © DSM/Frederic Theis

Forschung am Deutschen Schifffahrtsmuseum. Seekarten an Bord und im Navigationsunterricht

Das Post-Doc-Projekt ‚Gebrauch von Karten auf See‘ verfolgt methodisch Ansätze der objektbasierten Wissens- und Sozialgeschichte. Ausgehend von der Materialität der Seekarten wird in mehreren Fallstudien nach den haptischen Spezifika des Kartenmaterials und nach seiner Benutzung an Bord zur Orientierung auf dem Meer gefragt. Wassertiefen, Strömungen, Seezeichen, Wracks und andere Informationen scheinen in Seekarten auf. Hier wird erforscht, wann, wie und in welchem Umfang bestimmte Informationstypen erstmals in Seekarten begegneten und welcher unmittelbare navigatorische Nutzen mit diesem Wissen verbunden war. Prägend ist dabei der Umstand, dass Seekartendaten extrem veränderlich waren und sind (z. B. Hafenansteuerungen in Tidengewässern). Das gedruckte Werk wurde mithin ständig überprüft und korrigiert, was begreiflicherweise auch und insbesondere Aufgabe der Kapitäne und Navigatoren war.

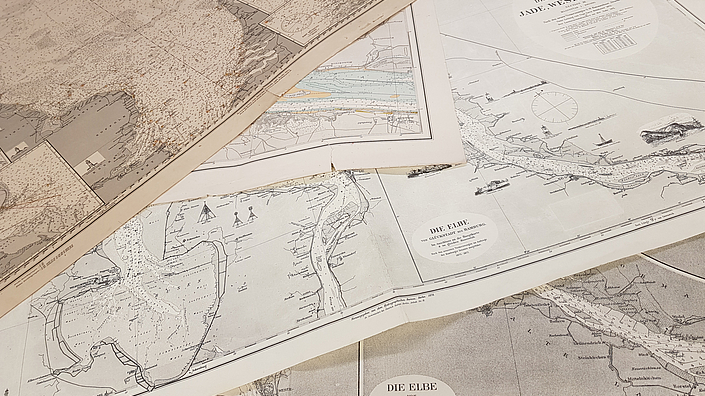

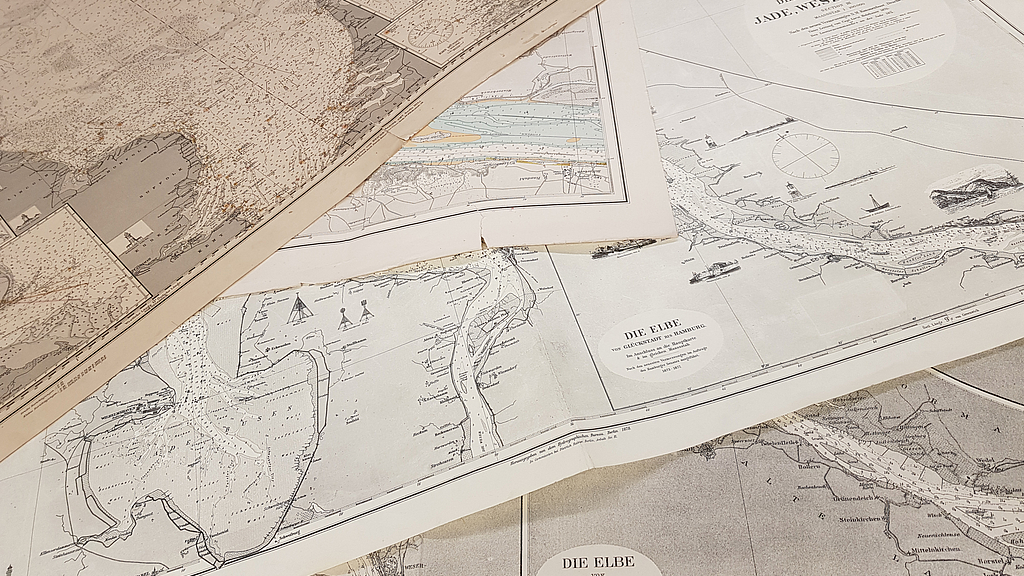

Seit den 1860er Jahren wurden die Datenerhebung für und die Produktion von Seekarten in den deutschen Staaten zunehmend behördlich zentralisiert, wobei die 1861 erfolgte Gründung des Hydrographischen Bureaus im preußischen Marineministerium hierzu gewissermaßen den Anstoß gab. Zugleich waren Kartenproduzenten weiterhin umfänglich auf das von Schiffskapitänen in der weltweiten Fahrt gesammelte aktuelle Datenmaterial angewiesen; auf Daten, die je nach Schiffstyp, Fahrtgebiet und individueller Einstellung der Schiffsführung ganz unterschiedliche Prioritäten setzen konnten. Für die Forschung entwickelt sich daraus die Frage, wie der Wissenstransfer von See nach dem Land geregelt war, wer also die Daten sammelte, strukturierte und schließlich zu Produktion und zum Druck in der Karte freigab. Schließlich eröffnen historische Seekarten auch die Chance, konkrete Veränderungen von Fahrwassern etwa der Elbe-, Weser- und Jademündung nachzuzeichnen und ihre Folgen für die Schifffahrt darzustellen.

Das Dissertationsprojekt am Deutschen Schifffahrtsmuseum und der Universität Bremen gilt dem kartengebundenen, navigatorischen Unterricht für zukünftige Schiffsoffiziere. Dabei rücken die Navigationsschulen in den Fokus, mit denen sich im 19. Jahrhundert in den deutschsprachigen Gebieten die zuvor noch stark praxisorientierte Schifffahrtsausbildung hin zu einer auch theoretischen Professionalisierung verschob.

Fischereikarte der südlichen Nordsee von 1915. © DSM

Seekarte der südöstlichen Deutschen Bucht mit Mündungen der Jade, Weser und Elbe von 1927. © DSM

Forschungsergebnisse in Publikationen und Ausstellungen

Seekarten sind spezifische Wissensmedien, deren Nutzen und Rezeption bereits im 19. Jahrhundert weit über das maritime Milieu und die Seefahrt als solche hinausgingen. Das BMBF-Projekt ‚Karten – Meere‘ adressiert mit seinen Forschungen ausdrücklich nicht nur Fachkreise, sondern will sie mit geeigneten Formaten auch einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich machen. Neben Berichten, Vorträgen und Publikationen in Fachzeitschriften werden die Forschungsprozesse und -ergebnisse deshalb auch in Ausstellungen in Bremerhaven, Bremen und Gotha präsentiert werden.

Seekarten aus der Sammlung des Deutschen Schifffahrtsmuseums. © DSM/Frederic Theis

Im Verbund arbeiten Geschichts- und Literaturwissenschaften zusammen. Auch sind ausstellungserfahrene Praxispartnerinnen am Projekt beteiligt.

DSM-Team:

Partner:

Prof. Dr. Iris Schröder (Universität Erfurt/Forschungszentrum Gotha)

Prof. Dr. Wolfgang Struck (Universität Erfurt)

Dr. Petra Weigel (Forschungszentrum Gotha/Sammlung Perthes)

Lesen Sie auch:

BMBF: Förderung der Geistes- und Sozialwissenschaften

Blog der Forschungsbibliothek Gotha: BMBF fördert neues Forschungsprojekt über Seekarten

Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie: Zur Geschichte der Seekarten

Verwandte Beiträge

-Geschichte der deutschen Seekartographie

Das Projekt untersucht die Entwicklung und den historischen Kontext der deutschen Seekartografie.

Wie Schiffe unsere Weltsicht präg(t)en

Wissen Sie, dass ohne Schiffe und Schifffahrt kein einziges Lexikon, auch Wikipedia, und kein Atlas so aussehen würde, wie wir sie heute benutzen?