Zwischen Nordsee und Nordmeer

Die Inseln Island, Shetland und Färöer rücken in den Fokus der Hanse-Forschung. Fast zweihundert Jahre lang brachten Schiffe von dort Stockfisch in die norddeutschen Küstenstädte.

Nördlich des 60. Breitengrades liegen die Inseln Shetland, Färöer und Island. Trotz ihrer abgeschiedenen Lage bestand zwischen ihnen und den norddeutschen Städten Bremen und Hamburg ein sehr enger Handelskontakt. Vom frühen 15. bis ins späte 17. Jahrhundert fuhren zahlreiche Schiffe von Norddeutschland zu den Inseln, um Stockfisch zu holen. Aus Island brachten sie auch Schwefel und Gerfalken. Durch die engen Kontakte und den intensiven Austausch von Gütern und Gedanken prägten die Händler und Seeleute Wirtschaft und Kultur dieser Inselgruppen. Ein interdisziplinäres Forscherteam aus Archäologen, Historikern und Biologen untersucht in diesem Projekt die vielen Facetten dieser Beziehungen. Ausgangspunkt ist dabei die sog. Bremer Kogge, ein Schiffswrack, das als Leitbild der Hansezeit gilt. Kernfragen des Projekts sind: Wie war der Handel auf den Inseln organisiert und reguliert? Wie waren die Kaufleute untereinander vernetzt? Welche Schiffe kamen zum Einsatz und wie entwickelten sie sich? Welche Auswirkungen hatten die langen und engen Handelsbeziehungen auf beide Parteien?

„Fish and Ships” – Handel mit Stockfisch

Die Schiffe, die nach Island, Shetland oder die Färöer segelten, verließen Bremen oder Hamburg in der Regel im April. Die Fahrt in den Norden dauerte – je nach Wetter und Route – etwa zwei bis vier Wochen. Am Ziel angekommen blieben die Kaufleute den Sommer über in eigens errichteten Handelsstationen, um dort ihre Waren (z. B. Bier, Mehl, Bauholz, Geräte) gegen Stockfisch einzutauschen. Viele isländische Bauern nutzten den Winter, um Fisch zu fangen und zu Stockfisch zu trocknen. Sehr beliebt waren Fische aus der Familie der Dorsche (Gadidae). Im Sommer tauschten die Isländer den Stockfisch bei den norddeutschen Händlern gegen Waren, die es auf den Inseln nicht gab. In Island war das Überwintern verboten, daher traten die Schiffe im August, vor dem Einsetzen der Herbststürme, die Heimreise an. Viele Schiffe kehrten nicht mehr zurück. Schriftquellen berichten von Unglücken und gestrandeten Schiffen.

Wie sahen die Handelsstationen aus?

In Island gab es etwa 24 Handelsstationen, die regelmäßig von Bremer, Hamburger oder gelegentlich auch Lübecker Schiffen frequentiert wurden. Die Stationen bestanden aus einer Handvoll Gebäuden, die eigens zu diesem Zweck errichtet worden waren. Darin wohnten die Kaufleute und lagerten Waren und Geräte. Archäologische Untersuchungen zeigen, dass sie in der jeweiligen landestypischen Bauweise errichtet waren, also in Island z. B. aus Grassoden, in Shetland aus Stein. Viele der Stationen wie z. B. Reykjavík entwickelten sich im Laufe der Zeit zu Dörfern oder Städten. Andere verloren ihre Bedeutung, fielen wüst und sind heute noch als Geländedenkmäler erhalten. Die Sommermonate, die die Kaufleute in der Ferne verbrachten, nutzten einige, um sich in die Gesellschaften der Inseln einzubringen. Sie spendeten für den Unterhalt von Kirchenbauten oder lernten Isländisch.

Ansprechpartner:

Hans Christian Küchelmann:

kuechelmann@dsm.museum

Natascha Mehler:

natascha.mehler@uni-tuebingen.de

Mike Belasus:

belasus@nihk.de

Florian Dirks:

florian.dirks@gmail.com

Bart Holterman:

holterman@dsm.museum

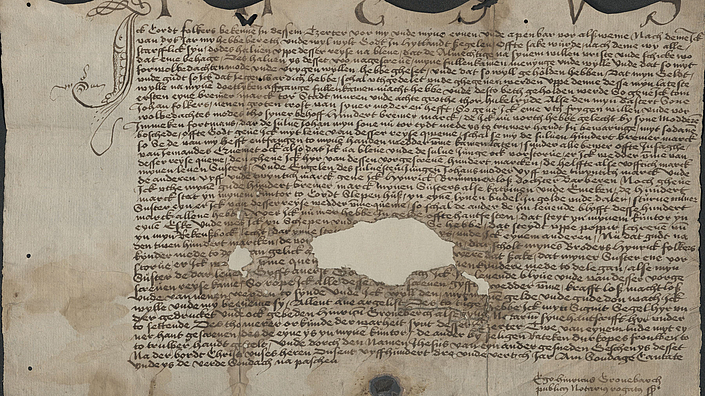

Schriftquellen erstmals digital zugänglich

Kernaufgabe des Forschungsprojektes „Zwischen Nordsee und Nordmeer: Interdisziplinäre Studien zur Hanse“ ist es, die vielen spätmittelalterlichen und frühneuzeitlichen Schriftquellen, die zum Handel zwischen Norddeutschland und dem Nordatlantik existieren, zusammenzubringen und öffentlich zugänglich zu machen. Schriftliche Aufzeichnungen dazu finden sich in einer Reihe von Archiven in Deutschland, Dänemark, Island und Großbritannien. In mühevoller Recherche wurden zahlreiche Dokumente aus Archiven wie Bremen, Hamburg oder Kopenhagen zusammengetragen und transkribiert. In der Online-Datenbank „HANSdoc“ stehen diese Quellen nun erstmals öffentlich und unentgeltlich zur Verfügung. Damit gibt es nun ein nachhaltiges Werkzeug, das auch in Zukunft weitere Forschungen zur Hanse im Nordatlantik ermöglichen wird.

Verwandte Beiträge

-Die Bremer Kogge aus der Hansezeit – 600 Jahre Geschichte zum bestaunen

Die „Bremer Kogge“ ist das weltweit am besten erhaltene Handelsschiff des Mittelalters. In unserer Ausstellung erfahren Sie mehr über das Leben an Bord, die Bauweise und den heutigen Kult rund um das Schiffswrack von 1380.

Forschungsobjekt "Bremer Kogge"

Die Bergung des Wracks aus dem Hafengebiet in Bremen Rablinghausen war der Auftakt einer bis heute andauernden Forschungsgeschichte.